di Marika Poletti

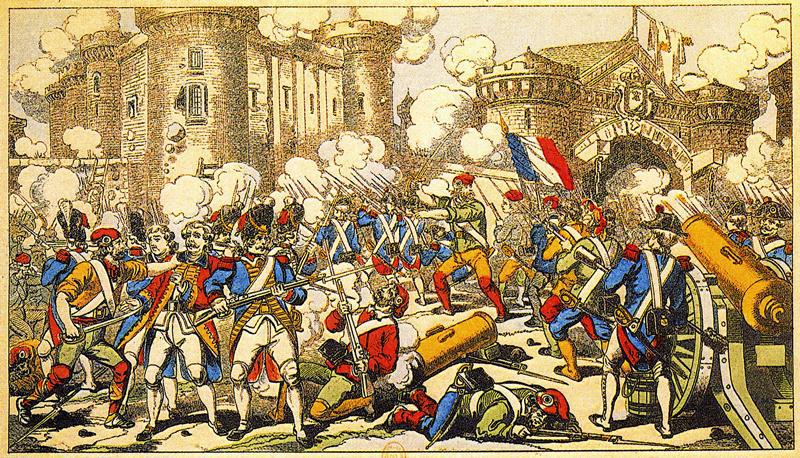

Se dici “14 luglio/Francia” probabilmente la prima cosa che può venire in mente ai lettori (o come risultato di una googlata) è l’attacco terroristico di Nizza che poche settimane fa ha insanguinato la Promenade des Anglais con oltre 80 morti. La ragione che ha portato invece un così grande numero di persone ad uscire di casa quella sera è la festa nazionale in occasione dell’anniversario della presa della Bastiglia del 1798, il momento più rappresentativo secondo la vulgata della rivoluzione francese.

O, più semplicemente, la rivoluzione, quella che fu modello nei secoli a seguire della sovversione dell’ordine costituito. Non a caso le sue dinamiche, i motti, financo le terminologie, sono facilmente riscontrabili anche nella presa del potere bolscevica, nata da quel Lenin che, prima di tornare in Russia, durante il suo esilio francese studiò in modo approfondito la storia della strategia del Terrore e l’affilata arma della congiura del potere finalizzata a scardinare l’economia ed il governo organico antecedente.

In Russia, come altrove, la Marsigliese viene cantata evocando i tanto celebrati termini “Libertè – Egalitè – Fraternitè”, classico esempio di una ben riuscita politica di marketing, arrivando a vendere come positive le più grandi forme di ingiustizia mai esistite: la libertà di adeguarsi alla rivoluzione o di sottostare alla “cura rivoluzionaria” della ghigliottina -medicina che, per sfatare qualche mito, venne somministrata solo nell’8% dei casi ad aristocratici-, la formale uguaglianza dinnanzi alla legge che sopprimeva i diritti di compartecipazione alla terra che permettevano di vivere anche ai più poveri, tramite le servitù di raccolta, passaggio e di caccia, e la fraternità tra i membri della stessa classe rivoluzionaria, della setta.

Di fatto la rivoluzione francese rappresenta un momento di scontro tra due modelli di vita, tra il cosiddetto Ancien Régime ed il prototipo borghese. Il disegno rivoluzionario sostanziava un vero e proprio abbattimento delle certezze esistenziali preesistenti: imponendo la libertà di coltura e di recinzione della proprietà privata, estrometteva i poveri dalla possibilità di sopravvivere con le comproprietà o con i diritti di servitù; introducendo il nuovo culto civile dell’Essere Supremo di fatto ha sostituito la religione cristiana, mandando in esilio i preti refrattari; con uno Stato accentratore, totalitario, anti-organico ha distrutto l’economia della Francia che dovette aspettare il 1825 per tornare ai livelli precedenti alla rivoluzione; concedendo la cittadinanza ai pensatori stranieri e togliendola ai sacerdoti non rivoluzionari ha gettato le basi della società multirazziale in senso moderno; infine, prevedendo il divorzio immediato e riducendo il matrimonio a mero atto amministrativo, ha svilito la famiglia con il conseguente drammatico calo demografico e la diffusione esponenziale della prostituzione.

La storia che intendo, seppur per sommi capi, raccontare unisce con un filo pressoché invisibile il 1 agosto 1793 all’8 agosto 1945; congiunge altresì la decisione della Convenzione Nazionale rivoluzionaria di annientare la Vandea, regione occidentale della Francia, all’Accordo di Londra, documento che definì il concetto di “crimine contro l’umanità” inteso come “l’assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi atto inumano commesso contro le popolazioni civili prima e durante la guerra oppure le persecuzioni per motivi politici, razziali e religiosi.”

Collego queste due date, frutti di momenti storici totalmente diversi, per rappresentare la necessità di rimettere le cose al proprio posto ed iniziare a dare all’idea di genocidio la, purtroppo, piena raffigurazione. Anche se i libri di storia, triti e ritriti manuali fotocopia dei precedenti, ci parlano di genocidio solo in determinate circostanze, il primo vero scientifico annientamento di un popolo lo troviamo proprio tra le righe della campagna rivoluzionaria francese.

La Vandea infatti iniziò la sua resistenza alla macchina sovversiva soprattutto quando quest’ultima impose di rinunciare alla propria Fede e denunciare i preti che non si piegavano alla religione laica statale. Di fatto, per un’assurdità della storia, i vandeani non fecero altro che dare compiuta applicazione a quanto prescritto dalla giacobina Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino all’interno della quale viene descritta come necessaria la resistenza ad un regime che riduce i diritti della persona, potere che, limitando la libertà dell’uomo, diviene abusivo.

La Vandea si oppose con tutte le forze a questo nuovo modello di vita e lo fece senza snaturare se stessa ma, al contrario, trovando nelle proprie innate attitudini la forza di ribellarsi. Così i mulini divennero torri d’avvistamento, le pale usate per comunicazioni in codice, le abilità affinate da padre in figlio nella caccia furono preziose per il combattimento aperto. Le guide spirituali non mancarono: su 768 preti, solo 273 scelsero di ripudiare la propria Fede, un primato nella Francia dell’epoca.

Dopo alcune battaglie vinte, giunse la prima vera sconfitta per i vandeani che non riuscirono a prendere Nantes, cittadina la cui conquista avrebbe permesso di instaurare un filo diretto con gli inglesi e che a noi moderni lettori ricorda forse più il primo caso di terrorismo di matrice islamica da parte di un cosiddetto lupo solitario, nel dicembre del 2014.

Da lì la china verso la disfatta fu intrapresa, sconfitta che non si limitò ad essere militare ma assunse il profilo di sterminio vero e proprio. Dapprima le guardie della rivoluzione si limitarono a fare scempio della popolazione civile, stuprando donne e bambine prima di squarciarne i corpi con le baionette ed uccidere tutti gli uomini che incontravano sul loro cammino, neonati ed anziani compresi. Premi furono distribuiti per le teste mozzate ed il saccheggio veniva incentivato dall’establishment giacobino. “Secondo gli ordini che mi avete dato, ho schiacciato i bambini sotto gli zoccoli dei cavalli e massacrato le donne, così che almeno quelle non partoriranno più briganti. Non ho un prigioniero da rimproverarmi. Ho sterminato tutto.” Così scriveva il Generale François Joseph Westermann, le boucher de la Vendée, il macellaio della Vandea, al Comitato di Salute Pubblica. In Francia vi sono ancora vie che riportano il nome di questo che, secondo le definizioni di oggi, potremmo tranquillaente chiamare criminale di guerra. Per rendere il concetto più potabile per il moderno lettore, sarebbe come se la toponomastica tedesca e della Repubblica Ceca fosse costellata di richiami al nazista Reinhard Tristan Eugen Heydrich, il cosiddetto “boia di Praga”.

Presto, però, i giacobini si accorsero che le baionette erano uno strumento troppo lento, non efficace per rispondere alle esigenze di massacro generalizzato che si erano prefissi. Così inaugurarono la fase del genocidio scientifico, posto in essere con strumenti adatti ad ottimizzare il numero dei morti rispetto agli sforzi profusi: le armi da taglio lasciarono spazio alle fucilazioni di massa, gruppi di vandeani vennero segregati e lasciati morire di stenti e malattie infettive, arsi vivi nei roghi appiccati dai rivoluzionari e centinaia al giorno fatti annegare nella Loira, caricati come bestiame su barconi per poi esser affondati. Massacro a tavolino, freddo e metodico, ma anche cruento ed animalesco: gli oppressori indugiarono anche in pratiche degne della peggiore pellicola dell’orrore, come conciare la pelle umana per servirsene nella produzione di calzali, ed empie, come denudare i prigionieri e celebrare una sorta di matrimonio rivoluzionario legandone i corpi prima di colpirli a morte.

Alla fine della repressione, caddero nel sangue oltre 150 mila persone. Di questo imponente genocidio non vi è traccia nella memoria collettiva se non in qualche ambiente culturalmente ai margini della vita contemporanea. I libri di storia generalista, didascalica e scolastica riservano alla Vandea il ruolo di marginale comparsa nella illuminata via del progresso. Dopo il genocidio, quindi, solo l’oblio.

Il popolo di Vandea non fu una vittima della storia, non aspettò inerme il suo triste destino. Non si autocommiserò. I vandeani combatterono per difendere la loro terra dagli invasori. Forse anche per questo motivo la storiografia contemporanea non concede loro il meritato posto: la cultura moderna predilige l’immagine delle pecorelle smarrite, spaventate ed imbelli rispetto ad una comunità umana che sa che è suo preciso diritto rivendicare la libertà di vivere seguendo i propri costumi. Ci impongono di provare empatia per coloro che aspettano con le mani in mano il proprio massacro, osannandone le virtù pacifiche, presentando come esemplare il comportamento di chi preferisce far perire se stesso e la propria gente anziché combattere.

Proprio per questo motivo, che si sia o meno credenti, il popolo vandeano non deve destare in noi compassione ma essere un modello esistenziale. Ed i cristiani del 2016 potrebbero anche scoprire che la propria religione non è sempre stata concepita come paradigma di immobilismo ed accondiscendenza rispetto alla sovversione dell’ordine naturale delle cose, che sia essa prodotta dalla creazione artificiale di una famiglia omogenitoriale o puntellata dalla distruzione etnica di un popolo.

dalla Spada di Damocle – Luglio/Agosto 2016